カスハラ特集①早ければ2026年にも義務化がはじまるカスハラ対策。カスハラの基本を理解しておこう!

- 寺島戦略社会保険労務士事務所

- 2025年7月9日

- 読了時間: 4分

カスハラ(カスタマーハラスメント)を取り巻く流れはかなり加速しています。大企業を中心に自社の「カスタマーハラスメン方針」を公表を始めていますし、TV、ネットニュース等でも自治体、大学等で起こったカスハラの事案が報道されることも増えてきた印象です。

2025年4月には東京都において、全都道府県で初となるカスハラを禁止した条令「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」の施行がはじまっています。

カスハラによる精神障害労災認定が増加!

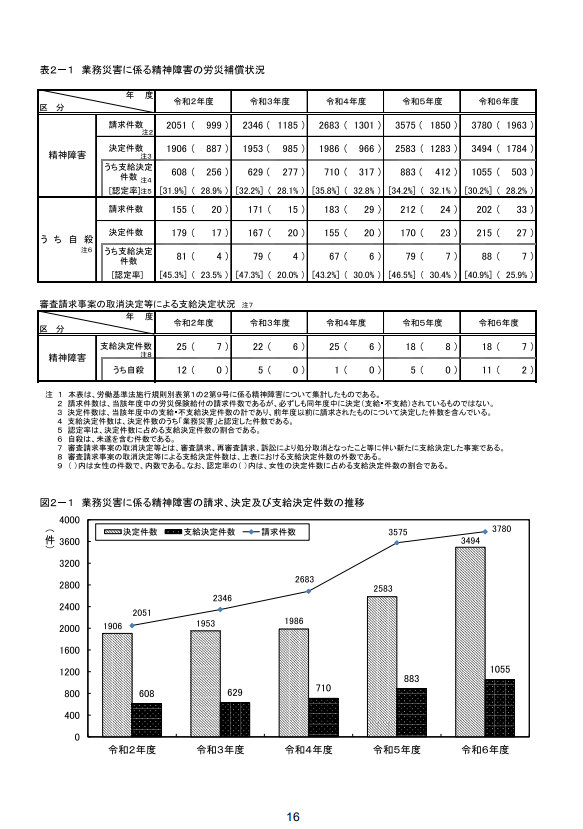

みなさん、2025年6月25日に厚生労働省から発表された2024年の精神障害労災認定件数はもう見ましたでしょうか?

筆者が驚いたポイントとして、下記があげられます。

①カスハラが原因の精神障害の労災認定件数は2023年度と比して52件が108件に増えており倍増している

②全体の精神障害労災認定件数は2023年度から172件増えていますが、カスハラでの認定件数が56件増えているため、増加原因の30%をカスハラが占めている。

③支給決定の原因別でも1位パワハラ、2位 仕事内容・仕事量の大きな変化 に次いで3位となっています。

カスハラを受けている方は多い

厚生労働省が令和5年度に行った調査によれば、過去3年間に勤務先でカスタマーハラスメントを受けたことがある者の割合は男性で10.4%、女性は11.1%にも及びます。また、UAゼンセンが2024年に行ったサービス業に従事している方へのカスタマーハラスメントに関する調査によれば、直近2年以内にカスハラを受けた者の割合は46.8%にも及んでいます。

一度カスタマーハラスメントが起きてしまったのち適切な策を講じない場合、下図のような負の循環に陥ってしまう可能性があります。

カスハラが起こる→従業員が委縮したり本来の能力が発揮できなくなる、休職や退職で人員が不足する→他の顧客へのサービス品質も低下→企業価値低下、正当なクレームも増加する可能性、更にカスハラ再度発生→従業員が委縮・・・(負のループです。。)

経営にとってはただでさえ人手不足の中、カスハラが追い打ちをかけるようなことにもなりかねません・・・。

カスハラ対策と安全配慮義務違反

労務にたずさわる方であれば安全配慮義務違反というワードはよく聞くことがあるかもしれませんが、企業には安全配慮義務という労働者が「安全で健康に働けるよう配慮すべき義務」があり、従業員の過労やストレス等に配慮し健康に働ける環境を確保する義務があります。カスハラを放置し、これにより従業員がメンタル疾患等になれば安全配慮義務違反に問われる可能性があります!

◆労働契約法第5条

実際にカスハラが安全配慮義務違反が問われた判例があります。

◆東京地判平成25年2月19日

看護師が業務中に入院患者から暴力を振るわれ、当該看護師はその場ですぐナースコールを押したものの、30分以上にわたって他の職員が駆けつけることがなかったため、対応が遅れ、頸椎捻挫や左上肢拘縮の傷害を負った。

当該病院では安全管理対策マニュアル等も策定されておらず、患者からの暴力等が発生した際の対応についての対応周知が徹底されていなかった。

この判例では、病院の安全配慮義務違反を認め、看護師に対する約1900万円の賠償を命じた。

一方で顧客への初期対応を指導し、トラブル発生時の相談先を用意し、深夜においても顧客対応を2名対応にしていたことで、トラブル発生時の相談体制が十分整えられていたとし、安全配慮義務違反が否定された事例もあります。(東京地判 平成30年11月2日)

つまり「カスハラ対策をしていたか?」が、企業の賠償責任の有無にも影響するということです!

忘れていけないのは、私たちはカスハラの被害者にも加害者にもなりえるということ

いつも当社でカスハラの研修を行う際にも申し上げることなのですが、どうしても企業様の場合、「カスハラ」というと、無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)として「当社が被害者になる」という前提を持っていることが多いように思います。

しかし実際そうではありません。

外注や取引先と接する部署の場合、自社の従業員の言動が先方にとってカスタマーハラスメントとみなされるリスクもあることは留意しておきたいところです。その結果自社との取引を中止されてしまったり、最悪の場合損害賠償等もあり得ます。

2024年11月よりフリーランス新法が施行されており、フリーランスへのハラスメントの防止措置を講じる必要があり、取引先間へのハラスメントへの意識も高まっていると言えます。

次回の記事ではカスハラの定義等をみていきましょう!